문숙공 약사

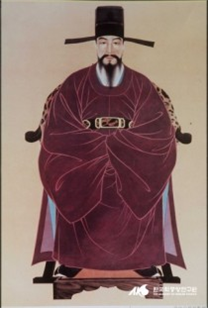

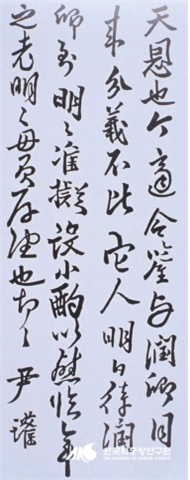

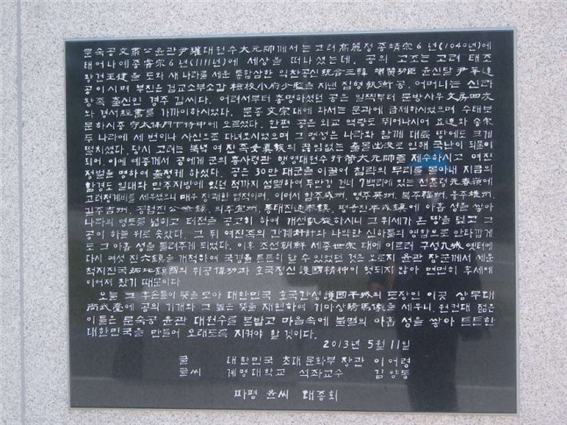

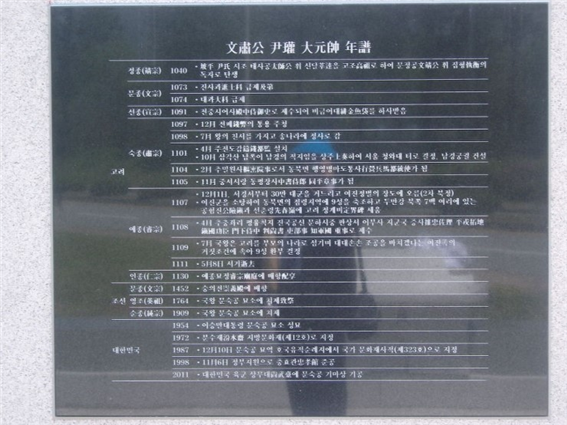

高句麗[고구려]의 옛 疆土[강토]인 북녘의 失地[실지]를 回復[회복]하여 民族[민족]全盛時代[전성시대]를 구현하겠다는 雄圖[웅도]下[하]에 三〇萬[삼십만]大軍[대군]을 이끌고 豆滿江[두만강] 건너 七百里[칠백리]까지 追擊[추격]하여 女眞[여진]을 征伐[정벌] 千里[천리]邊境[변경]에 九城[구성]을 쌓으시고 四十萬[사십만]의 南方民[남방민]을 그곳에 移住[이주]시킴으로써 民族[민족]發展[발전]의 기틀을 이룩하신文肅公[문숙공]이야 말로 이나라 歷史上[역사상] 前無後無[전무후무]하 拓地恢彊[척지회강]의 偉業[위업]을 成就[성취]하신 위대한 英傑[영걸]이라 아니할 수 없다. 高麗[고려] 睿宗[예종]二年[이년](西紀一一〇七年[서기일일영칠년]) 十月二十日[시월이십일] 마침내 女眞大征伐[여진대정벌]의 廟議[묘의]가 決定[결정]되니 文肅公[문숙공]은 行營大元帥[행영대원수]로 임명 받으시고 吳延寵[오연총]을 副元帥[부원수]로 하여 歷史的[역사적]인 北伐[북벌]의 壯途[장도]에 오를 만반의 태세를 갖추시었다. 文肅公[문숙공]은 王命[왕명]을 받자와 황공 감격하여 아뢰기를 臣[신]이 일찍이 先王[선왕]의 密旨[밀지]를 받들고 지금도 嚴命[엄명]을 받자오니 어찌 감히 三軍[삼군]을 통솔하여 적의 소굴을 소탕하고 우리의 疆土[강토]를 개척하여 나라가 받은 恥辱[치욕]을 씻지 않겠나이까. 하고 王[왕]께 맹서하시었으니 이 女眞[여진] 征伐[정벌]이야말로 國運[국운]을 걸고 決行[결행]하는 一大壯擧[일대장거]라 아니할 수 없었다. 이러 十一月二十五日[십일월이십오일] 睿宗[예종]이 親[친]히 西京[서경]의 威鳳樓[위봉루]에 거동하여 文肅公[문숙공]에게 生殺權[생살권]을 맡기는 鐵鉞[철월]을 하사하고 즉일로 出師[출사]케 하니 公[공]은 그동안 猛訓練[맹훈련]을 거듭한 神騎[신기] 神步[신보] 降魔軍[항마군] 등 三十萬大軍[삼십만대군]을 이끌고 즉시 水陸兩面[수륙양면]에 걸친 總攻擊[총공격]을 개시하였다. 이리하여 公[공] 麾下[휘하]의 高麗大軍[고려대군]은 五軍[오군]으로 나뉘어 怒濤[노도]와 같이 進擊[진격]하여 千里[천리]邊境[변경]의 수많은 女眞[여진]部落[부락]들을 席捲[석권]하면서 連戰連勝[연전연승] 豆滿江[두만강] 北方[북방] 七百里[칠백리]까지 女眞軍[여진군]을 무찌르니 敵軍[적군]은 忠勇無雙[충용무쌍]한 우리 군사의 기세에 놀라 모조리 도망가고 오직 가축만이 빈 들판에 몰려 다니고 있을 뿐이었다. 한 史家[사가]는 이때의 感激[감격]을 이렇게 표현하였다. 千餘里[천여리] 江土[강토]를 순식간에 점령하여 수백년 동안 잃었던 땅을 하루 아침에 회복하니 尹瓘[윤관] 將軍[장군]의 기쁨은 한량없었고 모든 장수와 군사의 기뻐하는 모양은 말로 다할 수 없더라. 尹將軍[윤장군]이 勝戰鼓[승전고]를 울려 승리를 축하하니 장수들은 기뻐 뛰어 나라의 强盛[강성]함을 축하하고 군사들이 승전을 축하하는 고함소리는 천지를 진동하더라. 文肅公[문숙공]은 되찾은 북녘땅에 재빨리 英州[영주](北靑[배청]) 福州[복주](瑞川[서천]) 雄州[웅주](吉州[길주]) 吉州[길주](鏡城[경성]) 咸州[함주](咸興[함흥]) 및 公嶮鎭[공험진]에 碑[비]를 세워 定界[정계]를 삼으시고 나서 從軍中[종군중]인 아드님 侍御史[시어사] 彦鈍公[언둔공]을 보내어 國王[국왕]에게 表文[표문]을 올려 다음과 같이 말씀하시었다. 聖人[성인]의 德[덕]은 진실로 天地[천지]에 合[합]하고 仁義[인의]의 군사는 이미 오랑캐를 平定[평정]하였습니다. 장수와 병사들은 모두 기뻐서 환호성을 올리고 있습니다. ............臣[신]이 節鉞[절월]의 대명을 받자옵고 북을 울리면서 당당하게 進軍[진군]하였습니다. 기세는 軍中[군중]에 움직이고 위엄은 適[적]에게 加[가]해졌나이다. 강하가 구렁에 닥치는데 한치 아교로 능히 막지 못하고 碫石[단석]이 산봉우리에서 구는데 虛卵[빈알]이 결단코 깨어지는 것입니다. 捕虜[포로]가 半萬[반만]이 넘고 적을 베인 것이 五千[오천]에 가까우며 쌓인 곡식은 마을마다 흩어지고 달아나는 사람은 도로에 엇갈렸나이다. 山川[산천]이 험하매 城池[성지]가 인하여서 높고 깊으며 原野[원야]가 기름지어 田井[전정]을 또한 갈고 팔 수 있습니다. 옛적에는 사람이 구하여도 얻지 못하였으나 이제는 이것을 하늘이 주심을 이미 취하였나이다. 위로는 족히 宗廟[종묘]의 在天[재천]하신 靈[령]에게 사례하고 아래로는 족히 朝廷[조정]의 積年[적년] 수치를 씻었나이다. 公[공]은 또 兵馬鈴轄[병마영할] 林彦[임언]을 시켜 그 일을 英州聽壁[영주청벽]에 記錄[기록]하게 하니 그 글에 말하기를 守司徒中書侍郞平草[태사도중서시랑평초] 尹瓘[윤관]을 명하여 行營大元帥[행영대원수]로 삼고 知樞密院事[지추밀원사] 翰林學士[한림학사]承旨[승지] 吳延寵[오연총]을 副元帥[부원수]로 삼아 精兵[정병] 三十萬[삼십만]을 거느리고 女眞征伐[여진정벌]을 전담케 하였다. 兩公[양공]이 일찍이 이에 뜻이 있었으므로 命[명]을 받고 분발하여 군사를 이끌고 東[동]으로 내려가서 군사를 내는 날에는 몸소 갑옷과 투구를 걸치고 여러 사람에게 맹서하기도 전에 감개한 눈물을 뿌리니 명령을 듣지 않는 자가 없었다. 敵境[적경]에 들어감에 미쳐서는 三軍[삼군]이 勇猛[용맹]을 떨치어 한사람이 百[백]을 당적하니 마른 가지를 꺽고 대를 쪼개인들 어찌 이보다 더 쉬울 수 있으리오. 六千餘名[6천여명]을 斬首[참수]하니 弓矢[궁시]를 싣고 陳前[진전]에 와서 降服[항복]하는 자가 五千[오천]을 넘었으며 前塵[전진]을 바라보고 간담이 떨려서 도망쳐 달아나는 자는 이루 헤아릴 수 없었다. 아아! 女眞[여진]이 완고하고 어리석어 그 强弱[강약]과 衆寡[중과]의 형세를 헤아리지 못하고 스스로 멸망함을 취함이 이와 같도다. 그 地方[지방]의 山川[산천]이 수려함과 토지의 기름짐은 가히 우리 백성을 살게 할 만하며 본래 高句麗[고구려]의 所有[소유]이라 그 古碑[고비]의 遺蹟[유적]이 아직도 남아 있으니 대저 高句麗[고구려]가 전에 잃었던 것을 지금 임금이 뒤에 이것을 얻었으니 어찌 天命[천명]이 아니리요 라고 했다. 公[공]은 이어 四十萬[사십만]에 달하는 南方民[남방민]을 되찾은 北[북]녘땅에 移住[이주]시켜 거기에 터전을 잡게 하는 한편 宜州[의주](德源[덕원]), 通泰[통태](琿春拒陽城[혼춘거양성]) 및 平戎[평융](慶源嶺嶮[경원영험])의 三城[삼성]을 더 쌓으므로써 이미 쌓은 英州[영주], 福州[복주], 雄州[웅주], 吉州[길주], 咸州[함주] 및 公嶮鎭[공험진]을 合[합]하니 모두 九成[구성]이 되었던 것이다. 이에 睿宗[예종]은 公[공]을 推忠佐理平戎拓地鎭國[추충좌리평융척지진국]功臣[공신]門下侍中[문하시중]判尙書吏部事知軍國重事[판상서리부사지군국중사]에 임명하고 內侍郞中[내시랑중] 韓皦如[한교여]를 보내어 詔書[조서]와 告身[고신] 및 柴繡鞍具[자수안구]와 宮中[궁중]의 말 二匹[이필]을 가지고 雄州[웅주]에 가서 下賜[하사]하였다. 睿宗[예종] 三年四月[삼년사월] 公[공]이 開城[개성]에 凱旋[개선]하매 王[왕]이 命[명]하여 鼓吹[고취]와 軍衛[군위]를 갖추어 맞이 하도록 하고 帶方侯俌[대방후보] 齊安候偦[제안후서](王弟[왕제])를 보내어 東郊[동교]에서 위로 향연하였다. 公[공]이 景靈殿[경령전]에 나아가 復命[복명]하고 鐵鉞[철월]을 다시 바치니 王[왕]이 文德殿[문덕전]에 거동하여 引見[인견]하고 변방일을 묻고 밤이 되어 파하였다. 같은 해 七月[칠월] 公[공]이 다시 雄州[웅주]에 集結[집결]한 적을 토벌하시고 돌아 오시자 王[왕]은 公[공]에게 鈴平縣[영평현] 開國伯[개국백] 食邑[식읍] 二千五百戶[이천오백호] 食實封[식실봉] 三百戶[삼백호]를 封[봉]하였다. 또 이듬해 女眞[여진]이 吉州[길주]를 包圍[포위]하자 王[왕]은 다시 公[공]을 보내어 이를 치게 하니 이로써 公[공]은 결국 四次[사차]에 걸쳐 女眞[여진]을 征伐[정벌]하시었던 것이다. 公[공]께서는 또 女眞[여진] 討伐[토벌]作戰中[작전중] 山岳地帶[산악지대]의 險路[험로]를 行軍[행군]할 때 軍馬[군마]가 빙판에 미끄러지는 것을 방지하고자 말의 칡집신을 鐵[철]로 바꾸어 끼는 馬鐵代葛[마철대갈]을 創案[창안]하시어 오늘날까지 代葛[대갈]이라는 말이 전해지고 있다. 公[공]의 諱[휘]는 瓘[관]이요 字[자]는 同玄[동현]이시고 號[호]는 黙齊[묵제]이시며 諡號[시호]는 文肅[문숙]이신데 始祖[시조] 太師公[태사공]의 玄孫[현손]이시고 아버님은 文靖公[문정공] 諱[휘] 蓻衡[집형]이시오. 어머님은 新羅[신라]의 最終[최종]王[왕] 敬順王[경순왕] 金傅[김부]의 孫女[손녀]이시다. 高麗[고려]때 坡平縣[파평현] (지금의 坡州[파주])에서 誕降[탄강]하시었는데 咸安派[함안파] 諺傅[언부]의 文肅公[문숙공] 四柱[사주]에 따르면 靖宗[정종]六年[육년] (西紀一〇四〇年[서기1040년]) 庚辰[경진]六月一日[유월일일] 巳時[사시]에 誕生[탄생]하시었다고 傳[전]한다. 名門[명문]의 血統[혈통]과 坡平山[파평산]의 精氣[정기]를 이어 받고 태어나신 文肅公[문숙공]은 자라나심에 따라 비범하고 총명하시었으며 특히 學問[학문]을 좋아하시어 書冊[서책]을 놓지 않고 항상 휴대하시었다. 그러기에 文武[문무]를 兼備[겸비]한 公[공]께서는 훗날 時文[시문]에서도 名人[명인]으로 꼽히시었고 더구나 공께서 七歲[칠세]때 뽕나무를 글제로 해서 지으셨다는 다음 時[시]는 당시 世人[세인]을 놀라게 했다고 전한다. 葉養天虫防雪寒[엽양천충방설한] 뽕잎은 누에를 길러 추위를 막게 하고 枝爲强弓射伏戎[지위강궁사복융] 가지는 굳센 활로 오랑캐를 쏠 수 있다 名雖草木眞國寶[명수초목진국보] 이름은 비록 초목이나 참 국보일세 莫剪莫折誡兒童[막전막절계아동] 베거나 자르지 말라고 아이들에게 타일러야 되리 文宗[문종] 二十七年[27년] (西紀一〇七三年[서기1073년])에 公[공]은 進士科[진사과]에 及第[급제]하였으며 다음해 二十八年四月[24년4월]에 大科[대과]에 及第[급제]하시고 또 王命[왕명] 世子[세자]覆試[복시]에 蚊科[문과] 장원으로 뽑히시어 將仕郎[장사랑] 祕書同正[비서동정]이 되셨다. 宣宗[선종] 元年[원년]에는 禮賓寺[예빈시] 主簿[주부]가 되시어 과거의 試官[시관]이 되셨다. 同二年[동이년]에는 拾遺知制誥[습유지제고]가 되시고 그 다음해 三年[삼년]에 殿中內給事[전중내급사]가 되셨으며 西京[서경] 留守[유수] 判官[판관]이 되셨다. 同四年[동사년] 十二月[십이월] 閤門祗候[합문지후]로서 廣忠淸州道[광충청주도] 出推史[출추사]를 임명 받으셨고 그 후에 補闕[보궐]로 옮기셨다. 同八年[동팔년]에는 殿中[전중] 侍御史[시어사]에 제수되시어 緋銀魚袋[비금어대]를 받으셨다. 同十一年[동십일년] 五月[오월]에 試官[시관]으로서 吏部[이부]員外郞[원외랑]에 임명되시고 十二月[십이월]에는 尙書祠部[상서사부]員外郞[원외랑]을 더하셨다. 獻宗[헌종] 元年[원년](西紀一〇九五年[서기1095년]) 十月[시월]에는 左司郞[좌사랑]中侍御史[중시어사]로서 献宗[헌종]의 宗表[종표]를 가지고 遠[원]나라에 特使[특사]로 파견되시어 外交[외교]活動[활동]을 전개하시었다. 그때 王[왕]께서 病[병]으로 政事[정사]를 볼 수 없어 新王[신왕]에게 讓位[양위]한다는 뜻과 겸하여 곧 卽位[즉위]한다는 뜻의 글을 지닌 것으로 任懿[임의]을 副使[부사]로 삼으시었다. 十二月[십이월]에는 遠[원]나라 王[왕]의 囬訴[회소]를 가지고 귀국하시어 御史[어사]에 제수되시고 곧 知樹州事[지수주사]에 제수되셨다. 에는 東宮侍講學士[동궁시강학사]가 되셨고 肅宗[숙종] 二年[이년](西紀一〇九七年[서기1097년]) 十二月[십이월]에는 鐵[철]로 돈을 만들어 通用[통용]케 하는 鑄錢法[주전법]을 제정할 것을 建議[건의]하여 王[왕]이 이를 允許[윤허]함으로써 歷史上[역사상] 國內最初[국내최초]로 鑄錢都監[주전도감]이 始置[시치]되어 화폐주조의 新紀元[신기원]을 마련하였다. 公[공]은 또 肅宗[숙종] 三年七月[삼년칠월] 王[왕]의 親書[친서]를 가지고 宋[송]나라에 가시니 宋朝[송조]에서 크게 환영하고 환대하였는데 그 곳에 滯留[체류] 중 그 나라의 碩學[석학] 程明道[정명도], 程伊川[정이천]의 두 學者[학자]는 高邁[고매]하신 博識[박식]에 놀랐다고 하며 서로 詩[시]를 唱和[창화]하면서 응수하시었고 公[공]이 그곳에서 지으신 다음 應製詩[응제시]는 그 글귀를 지금까지도 中國人[중국인]이 외우고 있다 한다. 誰道芳辰難再遇[수도방진난재우] 누가 좋은 때를 두 번 만나기 어렵다 이르느뇨 我今三遇帝都春[아금삼우제도춘] 내 이제 세 번 제도 봄을 만났노라 이 詩句[싯구]의 內容[내용]으로 미루어 보아 文肅公[문숙공]은 세차례나 宋[송]나라에 使臣[사신]으로 가시어 外交[외교]活動[활동]에도 盡力[진력]하신 것으로 짐작된다. 肅宗[숙종] 四年四月[사년사월]에는 石鍊議大夫[석연의대부]에 제수되시어 翰林侍講學士[한림시강학사]가 되셨다. 同六年九月[동육년구월] 王[왕]이 揚州[양주]에 도읍지를 설치할 것을 命[명]하심에 따라 公[공]等[등]이 三角山[삼각산] 아래 오늘이 서울에 南京[남경]을 세울 것을 上奏[상주]하시어 王[왕]이 그대로 創設[창설]토록하여 九年五月[구년오월]에는 公[공]이 開創都監[개창도감]으로 지휘 감독하신 南京[남경]의 宮闕[궁궐]이 이룩되었다. 한편 肅宗[숙종] 六年[육년]에는 또 樞密院[추밀원] 知奏事[지주사]에 임명되셨으며 이듬해 칠년삼월에는 知貢擧[지공거] 李宏[이굉]과 더불어 進士[진사]를 시험보아 뽑으셨다. 그해 十一月[십일월]에는 樞密院副使[추밀원부사]에 임명되셨다. 또 十二月[십이월]에는 御史大夫[어사대부]가 되셨고 同[동]八年[팔년] 二月[이월]에는 吏部尙書[이부상서] 同知樞密院事[동지추밀원사]가 되셨고, 六月[유월]에는 知樞密院事[지추밀원사]겸 翰林學士[한림학사] 承旨[승지]에 拜命[배명]되셨다. 同[동]九年[구년]에는 判翰林院事[판한림원사] 太學士[태학사]가 되셨고 二月[이월]에는 參知政事[참지정사]로서 東北面[동북면] 行營都統使[행영도통사]로 발탁 임명되시어 제一[일]차 女眞[여진] 征伐[정벌]의 장도에 오르시게 되었다. 公[공]은 敵[적]과 싸워 三〇[삼십]여명을 죽이는 등 奮戰[분전]을 하셨으나 敵[적]은 半遊牧的[반유목적]인 무리로서 騎兵[기병]인데 反[반]해 高麗軍[고려군]은 步兵[보병]이어서 당할 수 없어 부득이 그들과 和盟[화맹]을 맺고 돌아 오셨다. 그래서 定平一帶[정평일대]의 部落[부락]은 女眞[여진] 部落[부락]이 되었다. 同十年[동십년]에는 太子太保[태사태보] 判尙書兵部[판상서병부] 翰林院事[한림원사]에 배명되시고 十一月[십일월]에 中書侍郎[중서시랑] 同平章事[동평장사]가 되셨다. 女眞[여진]과의 첫 對戰[대전]에서 돌아오신 公[공]께서는 저쪽은 騎兵[기병]인데 우리쪽은 步兵[보병]이라 敵手[적수]가 되지 않음을 강조하시고 別武班[별무반]을 創設[창설]할 것을 建議[건의]하시어 말 가지는 자는 神騎軍[신기군]으로 편입시키며, 말 없는 자는 神步兵[신보병]으로 삼고, 그 밖에 跳盪[도탕]·梗弓[경궁]·精弩[정노]·發火[발화] 등을 각군에 배치하고 文武散官[문무산관] 吏胥[이서]와 모든 商人[상인] 그리고 비복들도 동원하여 편입시켰으며 僧侶[승려]로써는 降魔軍[항마군]의 첫 편성은 僧兵[승병]의 護國義兵[호국의병]으로 후일 壬辰倭亂[임진왜란]때 文肅公[문숙공]의 遺業[유업]으로 계승되기에 이르렀다. 女眞[여진] 征伐[정벌]의 宿願[숙원]을 풀지 못하고 肅宗[숙종]이 승하한 후 睿宗[예종]이 즉위한 다음 해인 一一〇六年[1106년] 十一月[11월] 文肅公[문숙공]은 吳廷寵[오정총]과 더불어 그동안 猛訓練[맹훈련]을 거듭한 神騎[신기]·神步軍[신보군]을 崇仁門[숭인문] 밖에서 査閱[사열]하시어 그 다음해에 決行[결행]되는 北伐作戰[북벌작전]을 앞두고 將兵[장병]들의 士氣[사기]를 크게 돋구시었다. 그리하여 한해가 지나 睿宗[예종] 二年[이년](一一〇七年[1107년]) 十月[십월]에 이르러 드디어 歷史的[역사적]인 女眞[여진] 大征伐[대정벌]의 勇斷[용단]이 내려진 것이다. 文肅公[문숙공]의 四次[사차]에 걸친 女眞[여진]征伐[정벌]로 甚大[심대]한 打擊[타격]을 받고 窮地[궁지]에 몰린 女眞[여진]은 睿宗[예종] 四年六月[사년육월]에 당황한 나머지 使臣[사신]을 보내어 大邦[대방](高麗[고려])을 父母[부모]의 나라로 섬기며 背反[배반]치 않고 代代孫孫[대대손손] 朝貢[조공]을 바치겠다는 條件[조건] 밑에서 九城[구성]을 女眞[여진]에 돌려줄 것을 빌기에 이르렀다. 이와 때를 같이하여 公[공]을 시기하는 나약한 文臣[문신]들이 九城還附[구성환부]를 극력 주장하였고 심지어는 公[공]을 罰[벌]주어야 한다고 주장하는 자까지 있었다. 이리하여 이해 七月[칠월]에 이르러 드디어는 重臣會議[중신회의]에서 九城還附[구성환부]가 決定[결정]되어 公[공]이 心血[심혈]을 기울여 一年七個月[일년칠개월]간 쌓아 올린 九城[구성]을 女眞[여진]에 돌려주었으니 이는 高麗史上[고려사상] 一大[일대] 痛恨事[통한사]라 아니할 수 없다. 公[공]의 人品[인품]과 偉功[위공]을 그 누구보다도 잘 알고 있으며 끝까지 公[공]을 옹호하던 睿宗[예종]도 끝내는 文臣[문신]들의 완강한 고집에 못 이겨 公[공]의 功臣號[공신호]만 거두고 公[공]에게 守太保門下侍中[수태보문하시중] 判兵部事[판병부사]上柱國[상주국] 監修國史[감수국사]의 官職[관직]을 除拜[제배]하였으나 公[공]은 이를 사퇴하였다. 睿宗[예종]은 이를 받아 드리지 않고 간곡히 말하기를 『옛날에 漢[한]나라의 李廣利[이광리](貳師將軍[이사장군])가 大宛國[대완국](西域[서역])을 征伐[정벌]하였을 때 겨우 騎馬[기마] 三〇匹[삼십필]을 얻어 왔으나 武帝[무제]는 萬里[만리] 밖에 나가서 征伐[정벌]하였다 하여 그 과실을 기록하지 않았고, 陳湯[진탕]이 郅支國[질지국](西域[서역])을 토벌하였을 때에도 임금의 命[명]을 받지 않고 함부로 군사를 일으켰는데도 宣帝[선제]는 나라의 위엄이 百蠻[백만]에 떨치었다하여 列侯[열후]에 봉하였던 것이다. 卿[경]이 女眞[여진]을 征伐[정벌]한 것은 先考[선고]의 遺旨[유지]를 받들고 과인의 継述[계술]하는 일을 體[체]하여 몸소 칼날과 화살을 무릅쓰고 깊이 적이 진중에 들어가서 사로 잡음이 이루 헤아리지 못하며 광대한 땅을 개척하고 九州[구주]의 성을 쌓아서 나라의 묵은 수치를 씻었으니 卿[경]의 공은 가히 크다고 이르겠다. 그러나 오랑캐는 본래 사람의 얼굴이나 짐승의 마음이라 배반하고 항복함이 무상함으로 그 남은 무리들이 의거 할 곳이 없어졌기 때문에 酋長[추장] 降書[항서]를 바치고 화친을 청하매 여러 臣下[신하]가 편하다하고 과인도 또한 차마 하지 못하여 드디어 그 땅을 돌려주었거늘 有司[유사]들이 법을 지켜 자못 탄핵함이 있으므로 그 벼슬을 거두었으나 과인은 끝까지 卿[경]을 허물하지 않고 孟明[맹명](春秋時代[춘추시대] 秦[진]나라 사람으로 晋人[진인]에게 세 번 敗[패]하였으나 穆公[목공]이 그대로 登用[등용]하여 결국 晋[진]을 破[파]하고 西戎[서융]에서 覇權[패권]을 잡음)이 다시 江[강]을 건넘이 있기를 바라노라. 이제 과인이 卿[경]에게 주는 것은 곧 卿[경]의 본래의 벼슬이니 어찌 족히 사양하리요. 마땅히 돌보는 마음을 살펴서 속히 그대의 벼슬에 나아갈 지어다.』라고 하셨다. 참으로 그 신하에 그 임금이라 하지 않을 수 없다. 예종은 그후 九城[구성]의 還附[환부]를 크게 後悔[후회]하였고 西京[서경]에의 移都[이도]를 계획한 일이 있으며 원래가 女眞族[여진족]인 金[금]太祖[태조]가 中華[중화]의 揚子江[양자강] 이북을 倂合[병합]하여 大金帝國[대금제국]을 건설한 後[후]에도 金[금]太祖[태조]에게 『그대의 나라가 우리나라에서 나왔으니 그대는 우리의 屬國[속국] 운운』하는 國書[국서]를 보내어 그들의 노여움을 산일이 있다. 또하나 注目[주목]할 일은 公[공]의 아드님이신 文康公[문강공](彦頣[언신])이 金國[금국]에 屈從[굴종]하는 것을 분개히 여겨 民族自主性[민족자주성]을 闡明[천명]하는 稱帝[칭제]北伐論[북벌론]을 主唱[주창]하였으니 이 또한 女眞[여진]을 征伐[정벌]하여 國威[국위]를 크게 宣揚[선양]하신 아버님 文肅公[문숙공]의 救國精神[구국정신]을 이어 받은 것이라 하겠다. 睿宗[예종]六年[육년](一一一一年[1111년]) 五月八日[오월팔일] 公[공]께서는 恢彊雄志[회강웅지]가 좌절되는 千秋[천추]의 限[한]을 품의시고 永逝[영서]하시니 坡平縣[파평현] 焚修院[분수원] 北良原[북량원] (現[현] 坡州郡[파주군] 廣灘面[광탄면] 汾水里[분수리])에 禮葬[예장]되시었다. 諡號[시호]는 당초 文敬[문경]으로 내리시었으나 仁宗[인종]때 綏陵[수릉](睿宗妃[예종비])의 徽號[휘호]를 避[피]하여 文肅[문숙]으로 고치었다. 公[공]의 配位[배위]는 國大夫人[국대부인] 仁川李氏[인천이씨]로서 그 父親[부친]은 上將軍[상장군] 成幹[성간]이고 祖父[조부]는 大將軍[대장군] 訥[눌]이며 曾祖父[증조부]는 尙書左僕射卲城縣開國伯[상서좌복야소성현개국백] 許謙[허겸]이요 外祖[외조]는 高麗王[고려왕] 太祖[태조]이시다. 國大夫人[국대부인] 墓所[묘소]는 延安[연안] 紫達洞[자달동] 文靖公[문정공] 墓所[묘소] 앞이라 하나 失傳[실전]되었다. 公[공]은 七男二女[칠남이녀]를 두시었는데 長子[장자] 彦仁[언인]은 閤門祗候[합문지후]로서 그 아드님은 德瞻[덕첨]이고 德瞻公[덕첨공]의 아드님은 威[위]로서 侍郞[시랑]이니 南原伯[남원백]이 되시어 南原尹氏[남원윤씨]의 始祖[시조]가 되시었고, 그 아드님 克敏[극민]은 太學士[태학사]이며, 克敏公[극민공]의 아드님인 敦[돈]은 侍中[시중]으로서 일찍이 咸安伯[함안백]이 되시어 咸安尹氏[함안윤씨]의 始祖[시조]가 되시었다. 둘째는 彦純[언순]으로 南原府使[남원부사]로서 五男一女[오남일녀]를 두셨고, 셋째는 彦巖[언암]으로서 興王寺[흥왕사] 住持[주지]였고, 넷째는 諱字[휘자]가 전하지 않고 있으나 禪師[선사]이고, 다섯째는 彦植[언식]으로서 左僕射[좌복야]이며 四男三女[사남삼녀]를 두셨고, 여섯째는 彦頣[언신]로서 政堂文學[정당문학]이며 七男四女[칠남사녀]를 두셨고, 일곱째 彦旼[언민]은 尙衣奉御[상의봉어]이셨다. 큰 따님은 尙書左丞[상서좌승] 黃元道[황원도]에게 출가하셨고, 둘째 따님은 平章事[평장사] 任元濬[임원준]에게 출가하셨다. 公[공]은 그후 仁宗[인종] 八年[팔년] 睿宗[예종]의 廟庭[묘정]에 配享[배향]되셨고 李朝[이조]에 들어와서 文宗[문종] 二年[이년]에는 崇義殿[숭의전]에 또한 配享[배향]되었다. 世宗[세종] 十九年[십구년]에는 九城[구성] 옛터 一部[일부]에 六鎭[육진]을 開拓[개척]한 金宗瑞[김종서] 將軍[장군]이 咸鏡道[함경도] 鏡城[경성]에 公[공]을 모시는 祠堂[사당] 짓고 제사 하였는데 처음에 이를 蘆堂[로당]이라 불렀으며 宣祖[선조] 十六年[십육년]에 重修[중수]되어 侍中廟[시중묘]라 改稱[개칭]되었고 景宗[경종] 一年[일년]에 尹文肅公廟[윤문숙공묘]로 고치었다가 憲宗[헌종] 十一年[십일년] (一八四午年[1845년])에 이르러 靖北祠[정북사]로 개칭되었다. 英祖[영조]께서는 甲申年[갑신년](一七六四年[1764년])에 文肅公[문숙공] 墓所[묘소]에 致祭[치제]하였고 光武皇帝[광무황제]도 隆熙[융희]三年[삼년](一九〇九年[1909년])에 地方官[지방관]을 보내어 公[공]의 墳墓[분묘]에 致祭[치제]하였다. 高宗[고종] 三十五年[삼십오년] (一八九八年[1898년])에는 北靑[북청]에 萬賴祠[만뢰사]가 建立[건립]된데 뒤이어 汾水影堂[분수영당](坡州[파주]), 朝陽寺[조양사](平北嘉山[평북가산]), 修闢祠[수벽사](咸平[함평]), 花南齋[화남재](醴泉[예천]), 湖南詞文肅公影幀閣[호남사문숙공영정각](淸州[청주]), 瑞岡祠[서강사](光州[광주]) 等[등] 公[공]을 모시는 祠宇[사우]가 全國[전국] 各地[각지]에 建立[건립]되었다. 公[공]의 墓所[묘소]와 祠堂[사당]이 모셔있는 坡州[파주]의 汾水齋[분수제]는 一九七二年[1972년]에 地方文化財[지방문화재]로 十二號[12호]로 指定[지정]되었고, 一九七八年[1978년]부터는 政府[정부]의 護國遺蹟事業[호국유적사업]으로 境內淨化工事[경내정화공사]가 施行[시행]되었다. 公[공]의 八六九周[869주] 忌日[기일]인 一九八〇年[1980년] 五月八日[5월 8일]에는 마침내 公[공]의 우람한 銅像[동상]이 統一路[통일로]로 곧바로 通[통]하는 서울 義州路[의주로]의 西小門[서소문] 公園[공원]에 建立[건립]되어 二萬餘名[2만여명]이 參集[참집]한 가운데 除幕式[제막식]이 거행되었다. 그리하여 우리 後孫[후손]뿐 아니라 모든 國民[국민]은 밤낮으로 公[공]의 偉容[위용]을 우러러 보며 거룩하신 拓地鎭國[척지진국]의 情神[정신]을 길이 되새기게 될 것이다. 그리고 汾水齊[분수제] 淨化工事[정화공사]는 그 후 꾸준히 推進[추진]되어 웅장한 祠堂[사당]이 新築[신축]되었고, 그밖에 紅箭門[홍전문] 建立[건립], 齊室移築[제실이축], 神道碑[신도비] 龍頭補完[용두보완], 進入路[진입로] 駐車場[주차장] 및 民家撤去[민가철거]를 위한 工事[공사]를 一九八一年[1981년] 가을 일단 마무리 지었다. 그리하여 一九八一年[1981년] 十月[10월] 三十一日[31일]에는 文肅公[문숙공] 先祖[선조]의 새 尊影[존영]을 新築[신축]한 祠堂[사당]에 奉安[봉안]하였고, 一九八二年[1982년]부터는 文肅公[문숙공] 祭享[제향]을 政府[정부]行事[행사]에 準[준]하는 歲一祀[세일사]로 통일하여 每年[매년] 음력 三月十日[3월10일] 血祭儀式[혈제의식]에 의한 春享[춘향]으로 받들기로 결정했다. 또한 청사에 빛나는 文肅公[문숙공]의 偉業[위업]을 생생하게 그려내는 歷史小說[역사소설] 『千年恨[천년한]』이 重鎭作家[중진작가] 劉賢鍾[유현종]氏[씨]의 執筆[집필]로 우리나라 最高[최고]의 新聞[신문] 朝鮮日報[조선일보]에 連載[연재]되어 우리 後孫[후손] 뿐 아니라 모든 國民[국민]으로 하여금 拓地大業[척지대업]의 榮光[영광]된 歷史[역사]를 다시한번 가슴 깊이 되새기게 했다.