상서대

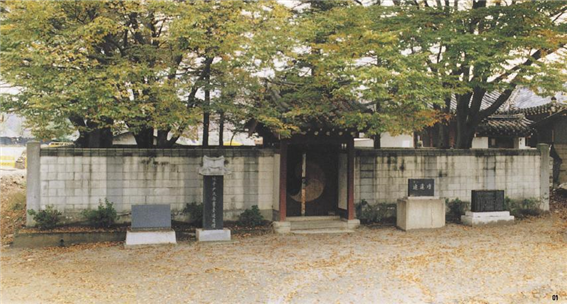

尙書臺[상서대]는 坡平山[파평산] 동편 坡州郡[파주군] 泉峴面[천현면] 응담리에 있는데 文肅公[문숙공]께서 修養亭[수양정]으로 쓰신 別邸[별저]가 있던 유서 깊은 遺虛地[유허지]이다.

문숙공께서 여진정벌을 하시고 개선하셔서 별저로 쓰시던 곳이며, 墻內[장내]에는 친히 植樹[식수]하신 槐木[괴목]과 數株[수주]가 있었다 하며 尙書臺[상서대] 옆에는 못이 있어 公[공]께서 독서와 낚시를 즐기시며 심신을 휴양하시던 곳이기도 하다. 文肅公[문숙공]께서는 女眞[여진]征伐[정벌]을 마치고 개선할 때 女眞國人[여진국인] 熊丹[웅단]이라는 女人[여인]이 따라와서 정성껏 시중을 받들다가 文肅公[문숙공]께서 西紀[서기]一一一一年[1111년] 五月八日[5월8일]에 下世[하세]하신 후 못 옆 岩上[암상]에 올라가 통곡하고 못에 투신, 殉死[순사]한 사실이 있어 이곳을 그후 熊潭[웅담]이라고 명명하고 洞名[동명]도 熊潭里[웅담리]라고 하였으며 그 바위를 落花岩[낙화암]이라고 하였다.

坡州郡史[파주군사]에 보면 巨樹名木[거수명목] 史記[사기]에 둘레가 十一尺[11척], 樹高[수고]가 三十餘尺[30여척]이나 되는 槐木二珠[괴목2주]가 있는데 熊潭里[웅담리]의 槐木[괴목]은 尙書臺[상서대] 墻內[장내]의 亭木[정목]이니 高麗王朝[고려왕조]의 공신이신 尹文肅公[윤문숙공]이 식수하였다고 기록되었다. 이 두나무는 임진왜란 때 兵火[병화]로 죽었던 것인데 一株[일주]만 다시 소생하여 오늘에 이르고 있다는 것도 밝히고 있다. 장내에는 상서대라고 각한 비석이 있고, 宗中[종중]에서 그 장내에 壇[단]을 설치하고 文肅公[문숙공] 이하 五位[오위]의 碑位[비위]를 모시고 追達壇[추달단]이라고 하였으며 그후 尙書公[상서공]과 忠簡公[충간공] 二位[2위]도 追配[추배]하였다.

高宗[고종]때 연천에 사는 朴慶善[박경선]이라는 사람이 壇所上[산소상] 三里許[삼리허]에 作畓[작답]하고 引水路[인수로]를 개설하려고 槐木一株[괴목일주]를 벌목하려 하였으나 우리 宗中[종중]에서 이를 금지하여 오늘에 이르고 있다. 박경선은 그때 우리 종중을 무시하고 인부를 시켜 강제로 벌목하려 하였으나 성사하지 못했다. 박경선은 그래서 우리 종중을 모해코자 윤가들이 역모를 꾀하여 虛設祭天[허설제천]하고 있다고 당국에 밀고하였다. 당시의 영의정이 金左根公[김죄근공]이 捕將[포장] 金炳國[김병국]을 시켜 조사한 바 文肅公[문숙공]의 祭壇[제단]임이 판명되어 무사히 넘겼다. 영의정 金左根[김좌근]은 박경선을 무고죄로 黑山島[흑산도]에 귀양을 보냈던 것이다. 박경선의 아들 朴元中[박원중]은 그후 원한을 품고 尙書臺[상서대]를 봉퇴시키려고 壇下[단하]에 또다시 水路[수로]를 개설하려 하였는데 坡州郡內[파주군내] 儒林[유림]들이 상소하여 영의정 김좌근이 朴元中[박원중]을 함경북도 慶源[경원]으로 귀양을 보내 무사했던 것이다. 그후 一九六〇年[1960년] 四月[4월] 尙書臺[상서대]의 境內[경내]를 확장하고 熊丹[웅단]할머니가 殉節[순절]한 落花岩[낙화암]위에 碑石[비석]을 세워 할머니의 영혼을 위로하고 위령제를 올리고 있다. 상서대(追遠壇[추원단]) 제향을 그동안 매년 陰十月六日[음10월6일]에 거행하였으나 一九八二年[1982년]부터는 春享[춘향]으로 모셔 文潚公[문숙공] 祭享日[제향일]과 같은 陰三月十日[음3월10일]에 받들기로 결정했다.